作・洪元基/翻訳・馬政煕/演出・金守珍

新宿梁山泊と韓国演劇界との絆は強く、'89年に小劇場としては初の韓国三都市公演を行いました。日本文化禁止の中で、全編日本語での上演は、今のような友好ムードは全く無い緊張した状況の中で行われました。その中で私たちを懸命にサポートし、現在に続く日韓文化交流の基礎を創った一人が今回の作家、洪元基(ホン・ウォンギ)氏です。

'02年ソウル芸術祭で「戯曲賞」「作品賞」をダブル受賞した「エビ大王」を日本ではぜひ新宿梁山泊での公演をと託され、今回、韓国での公演を行った後、日本公演を行います。

2006年

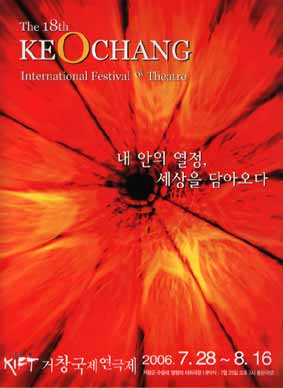

韓国 居昌(コチャン)演劇祭参加 8月12日(土)〜14日(月)

東京 新宿FACE 9月13日(水)〜18日(月)

大阪 ウルトラマーケット 9月29日(金)〜10月1日(日)

東京公演、大阪公演ともに、好評の内に全公演日程終了いたしました。

ご観劇くださった皆様、ご協力くださった方々、

本当にありがとうございました。

| CAST | STAFF | |||

| エビ大王 |

黒沼弘己 | 照明 | 泉 次雄 | |

| パリテギ | 沖中咲子 | 宮崎絵美子+ライズ | ||

| キルデ夫人 | 渡会久美子 | 舞台美術 | 大塚 聡+百八竜 |

|

| 日直使者 | コビヤマ洋一 | 振付 | 大川妙子・蔵重優姫 | |

| 月直使者 | 三浦伸子 | 殺陣 | 佐藤正行 | |

| 彗直使者 | 閔 栄治(SANTA) | 衣装 | 近藤結宥花 | |

| 爺 | 金 守珍 | 劇中歌作曲 | 大貫 誉 | |

| 婆 | 梶村ともみ | 音楽 | 閔 栄治 | |

| 八道軍 | 米山 訓士 | 音響 | N-TONE | |

| 管理人 | endy | 宣伝美術 | 姜 尚仁(デザイン) | |

| ヒカル | 川畑信介・秋元英明(武人会) | 梶村ともみ(画) | ||

| 馬別使 | 佐藤正行 | 制作 | 新宿梁山泊事務所 | |

| 火徳 | 海童須美寿(劇団1980) |

|||

| 一つ派 | 大貫 誉 | |||

| 青派・長男 | 外村和雄(武人会) | |||

| 紅派・次男 | 加藤千秋(武人会) | |||

| 右派・三男 | 森 祐介(武人会) | |||

| 左派・四男 | 山村秀勝(武人会) | |||

| 中派・五男 | 小林由尚(武人会) | |||

| 中派・六男 | 染野弘考 | |||

| 末将勝 | 広島 光 | |||

| 青娘 | 櫂作真帆(武人会) | |||

| 紅娘 | 蔵重優姫(SANTA) | |||

| 三娘 | 平屋さゆり(武人会) | |||

| 四娘 | 目黒杏理 | |||

| 五娘・息子 | 南 香緒里(武人会) | |||

| 末娘 | 池田実香 | |||

アジア版リア王ともいうべき叙事詩を、神話と歴史の境のない古代アジアの自由な感性で表現した作品。